組胺的發現歷程

組胺是一種在生物體內具有重要生理和病理作用的化學物質,它的發現歷程充滿了科學家們的探索與智慧。

早期線索與研究背景:

在19世紀末和20世紀初,醫學和生理學領域正處于蓬勃發展的時期。科學家們對人體的生理功能和各種疾病的機制有著強烈的好奇心。當時,對于一些過敏反應和炎癥現象已經有了一定的觀察,但這些現象背后的化學機制尚未明晰。

在研究組織提取物的過程中,科學家們開始注意到一些奇怪的現象。他們發現某些組織提取物能夠引起一系列特殊的生理反應,這些反應與當時已知的一些化學物質所引發的效應有所不同。這為組胺的發現埋下了伏筆。

首次發現與初步研究:

組胺的發現要追溯到1910年。英國科學家 Henry Dale 和 Patrick Laidlaw 在研究麥角生物堿的藥理作用時,意外地發現了一種新的活性物質。他們在研究過程中從某些組織中提取出了一種成分,這種成分能夠對動物的平滑肌產生強烈的刺激作用,尤其是在豚鼠的回腸上表現得非常明顯。這種刺激作用能夠導致回腸的收縮,這是一個非常獨特的現象。

Dale 和 Laidlaw 對這種物質進行了進一步的分析和研究。他們發現這種物質的化學性質比較特殊,它不同于當時已知的大多數生物活性物質。通過一系列的實驗,他們初步確定了這種物質在生物體內有著獨特的作用方式。他們發現這種物質能夠引起血管擴張、血壓下降等生理反應,而且這些反應在不同的動物模型上都有一定的相似性。

化學結構的確定與命名:

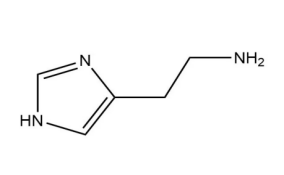

隨著研究的深入,科學家們開始努力確定這種新發現物質的化學結構。在經過多年的化學分析和研究后,組胺的化學結構終于被確定。組胺是一種含氮的有機化合物,其化學名稱為β - 氨基乙基咪唑,化學式為 C?H?N?。它的結構特點決定了它在生物體內的活性和作用方式。

由于這種物質是在組織中發現的,并且具有胺的化學結構,因此科學家們將其命名為組胺。這個名稱準確地反映了它的來源和化學性質,也為后續的研究奠定了基礎。

組胺在體內的分布研究:

在確定了組胺的化學結構之后,科學家們開始關注組胺在生物體內的分布情況。研究發現,組胺在人體的許多組織中都有存在,尤其是在肥大細胞和嗜堿性粒細胞中含量較高。這些細胞是組胺的主要儲存庫。

在皮膚、呼吸道和胃腸道的黏膜組織中,肥大細胞廣泛分布。當這些組織受到外界刺激,如過敏原的侵襲時,肥大細胞會被激活,從而釋放組胺。這一過程在過敏反應中起著關鍵的作用。例如,在花粉過敏患者接觸到花粉后,鼻腔黏膜中的肥大細胞釋放組胺,導致鼻腔黏膜充血、水腫,引起打噴嚏、流鼻涕等過敏癥狀。

在中樞神經系統中,組胺也有一定的分布。它在腦內作為一種神經遞質發揮作用,參與調節睡眠 - 覺醒周期、食欲、體溫等生理功能。科學家們通過對腦內組胺能神經元的研究,逐漸揭示了組胺在神經系統中的復雜作用機制。

組胺的生理和病理作用的深入研究:

組胺在生理狀態下對人體有著多種重要的作用。在心血管系統中,適量的組胺釋放可以調節血管的舒張和收縮,維持正常的血壓和血液循環。在胃腸道中,組胺可以促進胃酸的分泌,有助于食物的消化。

然而,組胺在病理情況下也會引發一系列問題。在過敏反應中,如過敏性鼻炎、哮喘、蕁麻疹等疾病,組胺的過度釋放是導致癥狀出現的重要原因。大量釋放的組胺會引起血管通透性增加,導致組織水腫,同時刺激神經末梢引起瘙癢等不適癥狀。在炎癥反應中,組胺也參與其中,它可以吸引白細胞等免疫細胞到炎癥部位,加劇炎癥的發展。

此外,在某些藥物不良反應中,組胺的釋放也可能是一個因素。例如,一些抗生素或造影劑可能會引起組胺釋放,導致患者出現皮疹、呼吸困難等不良反應。

組胺研究的現代進展與意義:

隨著科學技術的不斷發展,對組胺的研究也進入了新的階段。現代分子生物學技術使得科學家們能夠更深入地研究組胺受體的結構和功能。目前已經發現了四種組胺受體(H?、H?、H?、H?受體),它們在不同的組織和器官中有著不同的分布和功能。針對這些組胺受體開發的藥物已經廣泛應用于臨床治療。

例如,H?受體拮抗劑常用于治療過敏性疾病,通過阻斷 H?受體來減輕組胺引起的過敏癥狀。H?受體拮抗劑則可用于治療胃酸過多相關的疾病,如胃潰瘍和十二指腸潰瘍,通過抑制組胺對胃酸分泌的促進作用來緩解病情。

組胺的發現歷程是醫學和生理學發展的一個縮影。從最初的意外發現到對其化學結構、分布、生理和病理作用的深入研究,組胺的研究為我們理解人體的生理功能和疾病機制提供了重要的線索。如今,基于組胺研究的成果已經在臨床治療中發揮了巨大的作用,并且隨著研究的不斷深入,組胺相關的研究有望為更多疾病的治療帶來新的突破。同時,組胺研究也提醒我們,生物體內還有許多未知的化學物質和機制等待我們去探索,這些探索將不斷推動醫學科學的進步。